2025年6月7日の第168回月例発表会において,岩井 駿人(M2),髙田 陽輝(M2),梅田 寛斗(M2),松本 翔汰(M2),田牧 浩月(M2)の5名が以下のタイトルで発表を行いました.

BYTEに基づく多段階分類による物体追跡手法の提案(岩井 駿人)

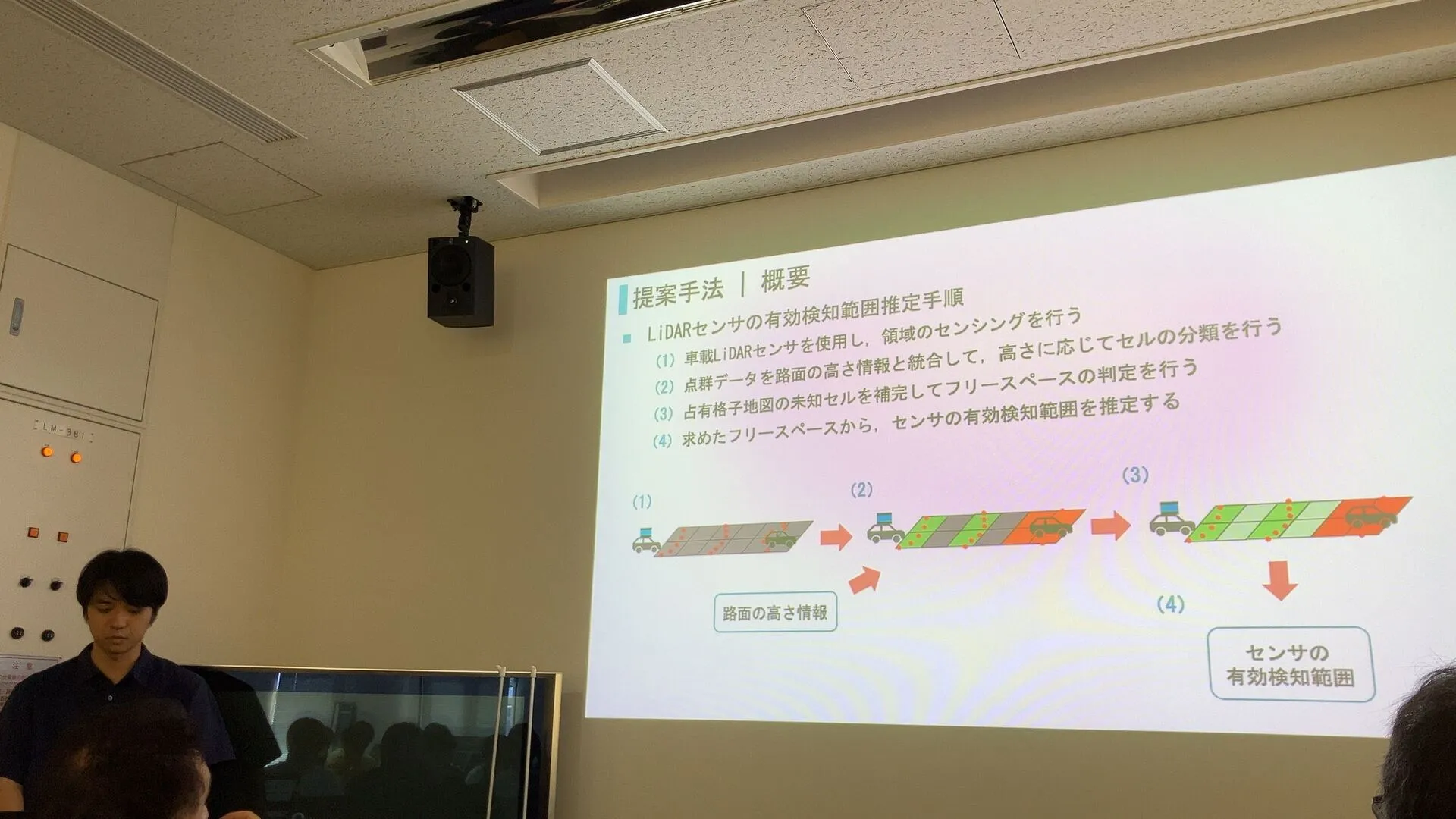

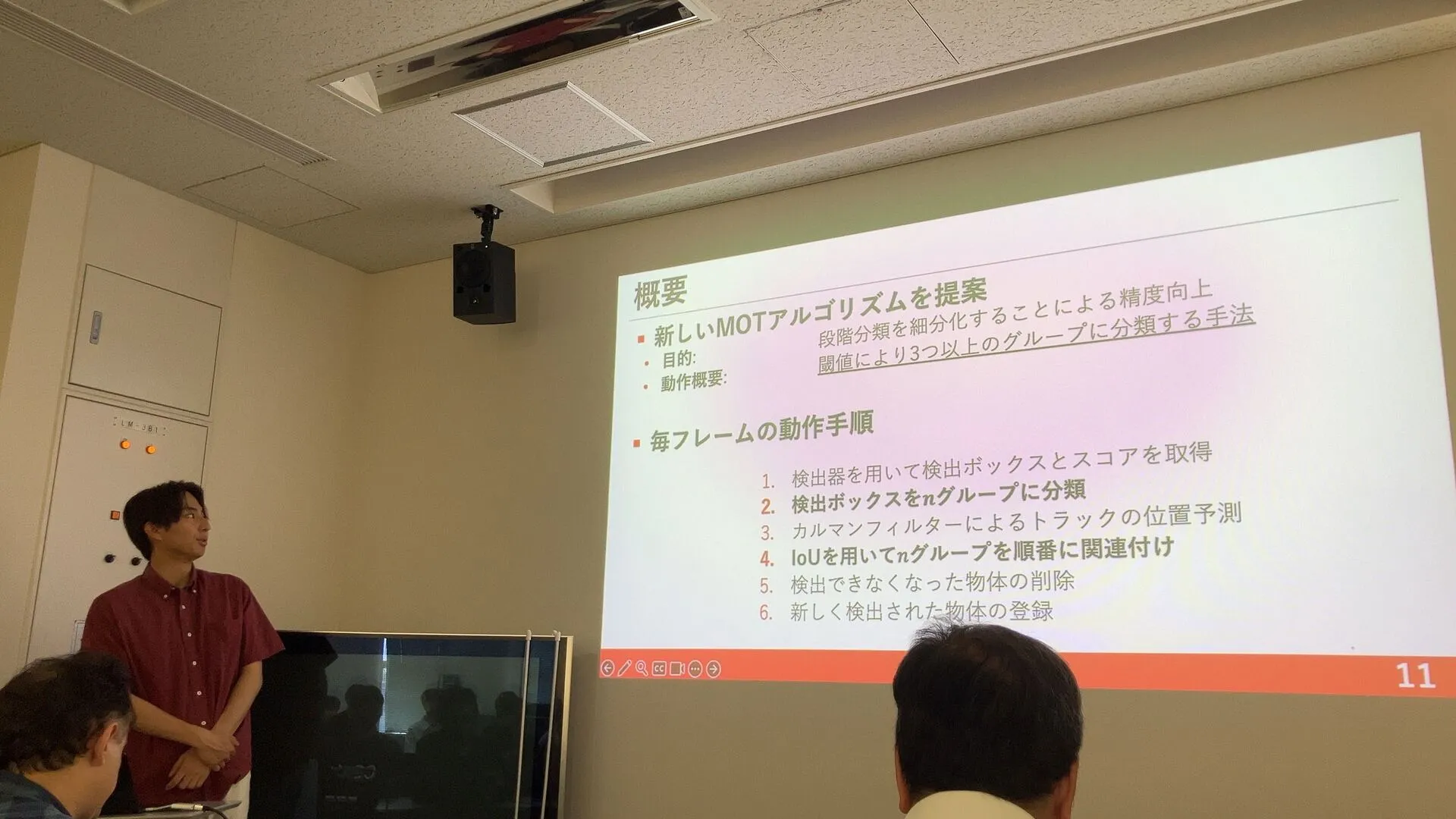

近年,MOT(Multiple Object Tracking,物体追跡)の研究分野が多くの注目を集めている.これは,自動運転技術や監視システム,ロボティクスなど,様々な分野での応用が期待されているためである.特に,自動運転車の普及に伴い,限られたリソースの中で正確かつリアルタイムで動作するMOT技術の必要性が高まってきている.このような背景から,MOT アルゴリズムの最適化が重要な課題となっている.MOT の実現には,大別して2種類のアルゴリズムが存在する.1つ目が TBD(Tracking-by-Detection)と呼ばれるもので,検出と追跡のフェーズを分けて考える手法である.検出フェーズでは,検出器によって人物や物体を指す検出ボックスを検出する.追跡フェーズでは,これまでの追跡結果であるトラックレットと検出ボックスを関連付ける.つまり,検出器と関連付け手法がTBDの要になり,後述するもう片方の手法に比べ精度が高くなりやすい特徴がある.2 つ目が End-to-End と呼ばれるもので,物体検出と追跡をまとめ入力から出力を一貫して考える手法である.こちらは処理速度が速くなりやすい特徴がある.MOTの性能評価には,MOT17やMOT20というデータセットが,アルゴリズムのベンチマークとして広く用いられている.これらのデータセットを基に,数多くのアルゴリズムが提案,実装されてきた.本研究では,MOT17 や MOT20 などにおいて世界最高レベルの性能を記録しているBYTEと呼ばれるアルゴリズムに着目する.BYTE を改良したアルゴリズムは存在するが,本研究では BYTE を拡張し追跡精度向上に焦点を当てた MOT アルゴリズムを提案する.

ドライバに対する予測される危険の可視化手法の提案と認知負荷の評価(髙田 陽輝)

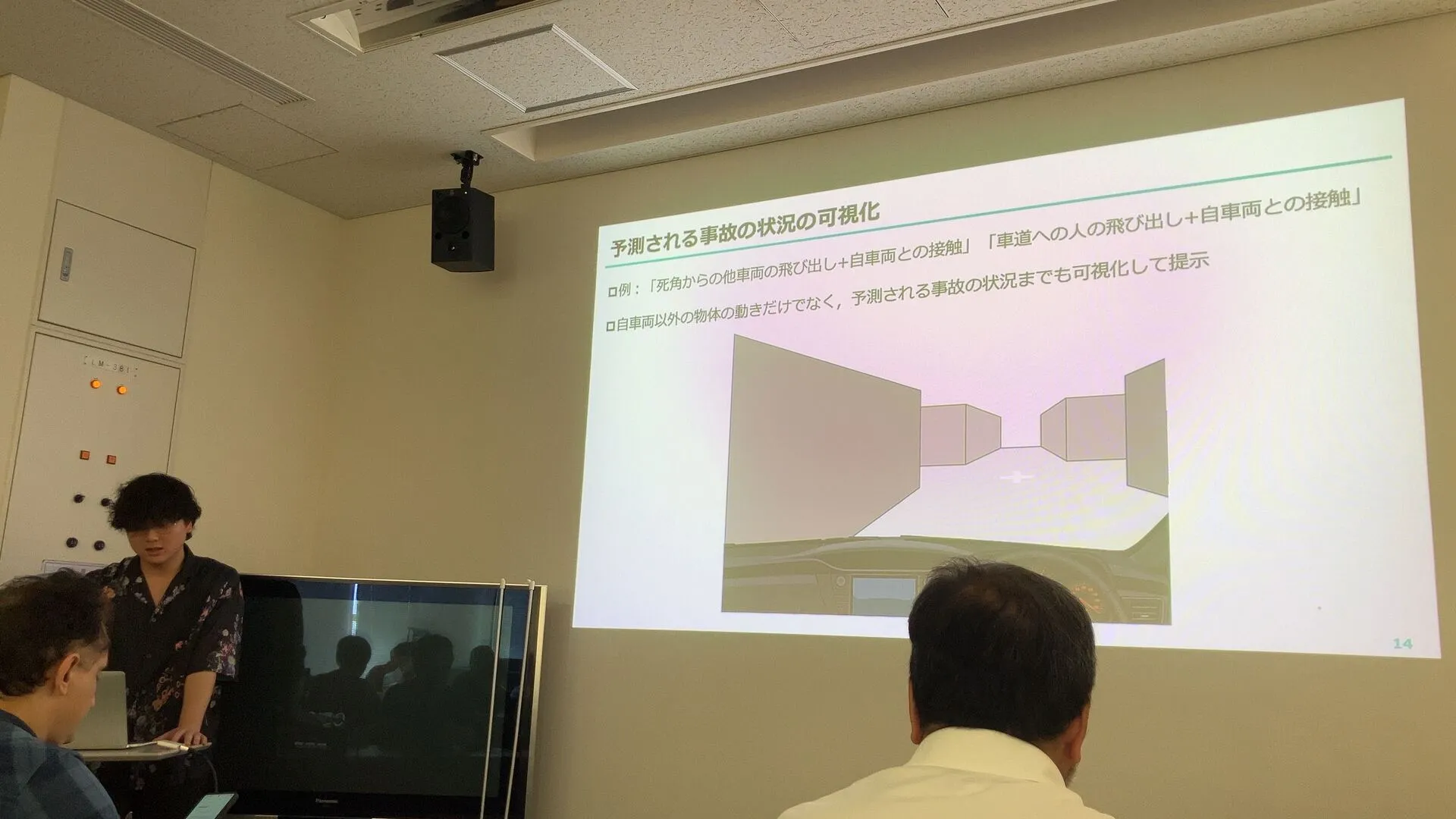

近年,高度交通システム(ITS:Intelligent Transport Systems)を活用した安全運転支援が注目されている.ITS は,最新の情報通信技術によって人・道路・車両をつなぎ,交通問題の解決を目指すシステムである.これにより,自車両が認識できる範囲を超えて,他車両や路側機が検知した情報を共有することが可能となる.そして,死角からの危険の早期察知や,見通しの悪い交差点での事故防止など,交通事故の削減への貢献が期待されている.ITS の技術を用いた危険回避の手法として,他車両や歩行者に関するリアルタイムな情報をドライバに可視化して提示する手法が検討されている.しかし,死角からの他車両の飛び出しの様子や,車道への歩行者の飛び出しの様子などの,起こりうる危険の様子を可視化する手法の検討は十分に行われていない.一方で,「かもしれない運転」に代表されるように,事故防止には起こりうる危険を予測した運転が推奨されている.また,機械学習を用いた歩行者の意図認識や行動予測など,危険予測に関する技術の研究も活発に進められている.これらの背景から,予測される危険を可視化する手法は有効なアプローチであると仮説を立てることができる.ただし,予測される危険は未来に関する情報であり,これを可視化して提示することは,ドライバにとって現実空間の情報と未来の情報が混在することを意味する.ゆえに,予測される危険を可視化する手法を検討する際には,脳の情報処理能力への負担である認知負荷を考慮する必要がある.そこで本研究では,ドライバに対して予測される危険を可視化して提示する手法を提案し,認知負荷の観点から評価する.

時空間ボクセル予約による複数ドローンの効率的飛行調停手法の提案(梅田 寛斗)

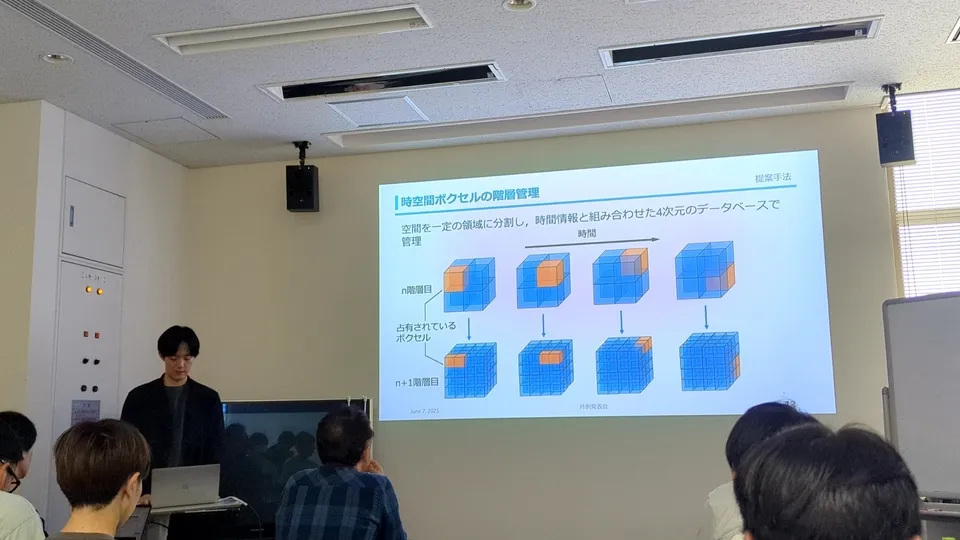

近年,物流や3次元測量,インフラ点検などの分野でドローンを活用した取り組みが活発になっている.多数のドローンが同じエリア内を飛行する環境では,飛行経路の交差による衝突の問題が発生する.ドローンの衝突回避手法として,センサやカメラを利用して周囲の環境を認識する方法があるが,これらの手法では遠距離の障害物を正確に検出できないことや,天候により性能が低下するという課題がある.そのため,通信を用いて集中制御システムにドローンの情報を集約し,飛行調停を行う手法が検討されている.しかし,全てのドローンの経路を計算して衝突を回避しようとする場合,ドローンの台数が増加するにつれ計算量が膨大になるという問題点がある.現在,建造物や飛行物体の情報を効率的に管理する仕組みとして4次元情報を活用することが検討されている.3次元空間を直方格子状に分割した空間ボクセルと,時間情報を管理するシステムである.さらに,空間ボクセルは階層構造で管理され,用途に応じて粒度を調整できる.そこで本研究では,空間ボクセルと時間情報を組み合わせた時空間ボクセルを定義し,ドローンが,通過予定の時空間ボクセルを事前に予約し,予約情報に基づいた調停を行う手法を提案する.空間の状況に応じて,参照する予約情報の階層を調整することで,飛行調停を行う際の計算時間短縮を目指す.

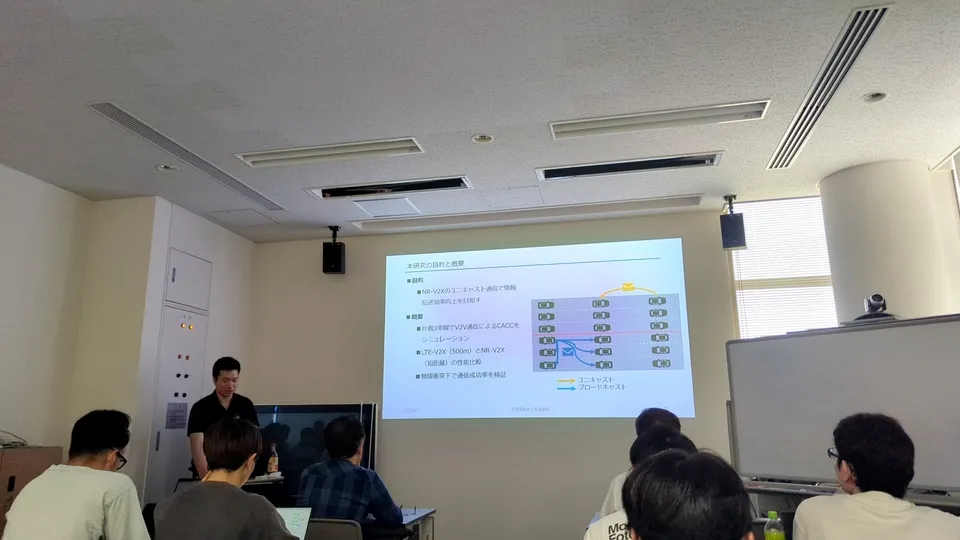

協調型自動運転におけるNR-V2X通信を用いたユニキャスト通信の有効性検討(松本 翔汰)

近年,実用化を見据えた自動運転技術の研究が活発に行われている.自動運転車はドライバーが行っている認識・判断・操作をカメラやミリ波レーダーなどの車載センサーと制御システムの組み合わせで実現し,走行する.特に、車載に搭載されたセンサ情報のみを用いて制御を行うものを自律型自動運転と呼ぶ.しかし,自立型自動運転では,他車両のセンサ情報や自車両のセンサ検知領域外の情報を取得することができず交通事故のリスクが伴う.そこで,自車両のセンサー情報だけでなく,他の車両や道路インフラなど,道路環境に関する情報を取得し運転に活用することが可能になる協調型自動運転の技術開発が進展している.この技術は,自律型自動運転に比べて動的な情報量が多く,より柔軟かつ安全な運転が可能となる.協調型自動運転の通信には,V2V(車両間通信),V2I(車両とインフラ間通信),V2P(車両と歩行者間通信),V2N(車両とネットワーク間通信)などがあり,これらは総称してV2X(Vehicle to Everything)通信と呼ぶ.V2X通信を行う際に携帯電話の通信規格の1つであるLTE を利用する場合,LTE-V2Xと呼ばれる.また,近年5G技術の登場により,5G通信を用いられる場合があり,これをNR-V2Xと呼ぶ.LTE-V2Xではユニキャスト通信がサポートされておらず,ブロードキャストで通信を行わなければならない.しかし,NR-V2Xはユニキャスト通信がサポートされている.本研究では,特定の状況下において,V2V 通信でのユニキャスト方式を利用して各車両の位置や速度などの情報を伝達することを想定する.さらに,ユニキャスト方式,ブロードキャスト方式の間で,送信成功率などの性能を比較し,V2X 通信の効率化を目指す.

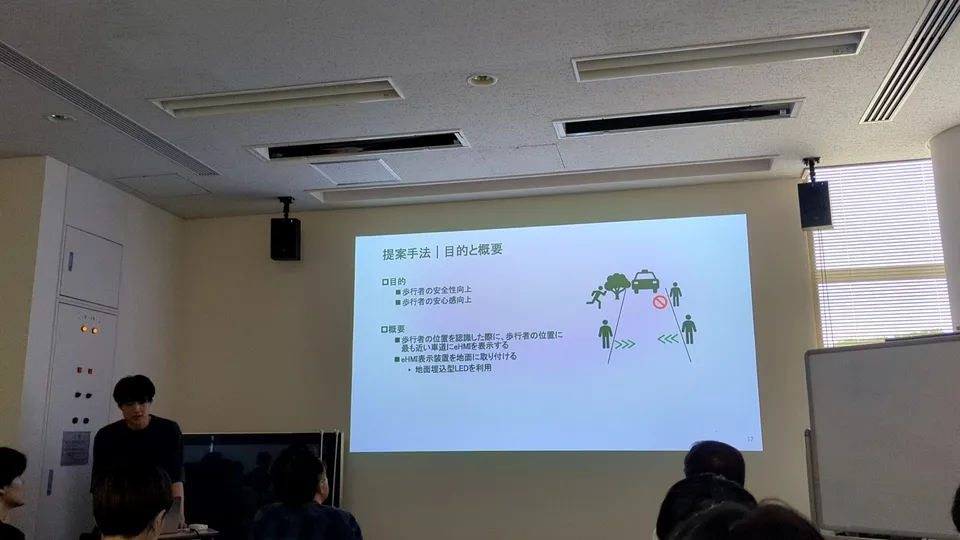

自動運転車両と複数歩行者とのコミュニケーションが可能なeHMI の検討(田牧 浩月)

近年、自動運転車の開発が進んでおり、交通事故を引き起こす人為的な誤りを減少させることが期待されている。しかし、自動運転車両と歩行者間のコミュニケーションには安全、安心、交通効率などの課題が存在する。手動運転車両の場合、歩行者は車速情報に加えて、運転者とのジェスチャーやアイコンタクトなどのコミュニケーションを取ることで、いつ横断するのが安全かを理解することができる。しかし、自動運転車両の場合は、運転者が不在または運転者が前を向いていない場合を考慮しなければならず、歩行者は横断の可否を判断するための情報が限られるため、意思決定が困難になる問題が挙げられる。そこで、自動運転車両と歩行者間とのコミュニケーションに有効な様々な外部ヒューマンマシンインターフェース(eHMI)が提案されている。しかし、図1のように、現状では主に1人の歩行者がいる状況を前提にしたeHMIが提案されており、複数の歩行者がいる状況を考慮していない問題が挙げられる。そこで本研究では、複数の歩行者に対して、それぞれの位置に最も近い車道にeHMIを直接表示することで、自動運転車両と複数の歩行者がいる状況での安全性向上と安心感向上を検討する。