2025年2月19日の卒業論文発表会において,野田 虎之介(B4),徳重 柊人(B4),富成 泰生(B4),森 梓恩 (B4),松浦 薫(B4),井若 勇志(B4),藤原 直己(B4)の7名が以下のタイトルで発表を行いました.

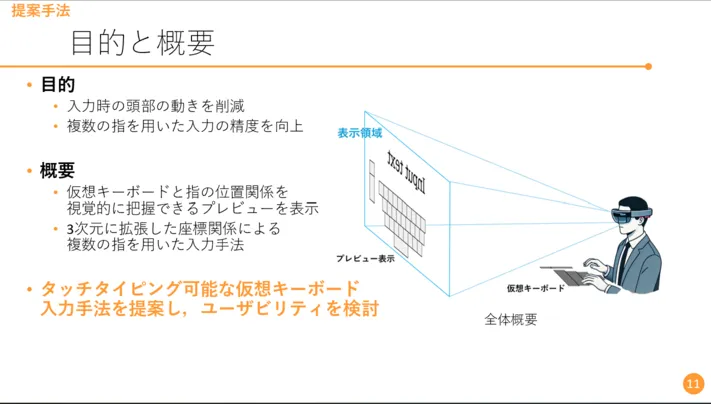

AR環境におけるタッチタイピング可能な仮想キーボード入力手法の検討(徳重 柊人)

近年、AR(Augmented Reality)に関する研究が行われており、特にMicrosoft HoloLensやApple Vision ProなどのHMD(Head Mount Display)を用いたAR HMDは、汎用的な対話型情報端末として使用が検討されている。AR HMDは頭部に装着し、透過レンズを通して現実世界に重畳された仮想オブジェクトを閲覧したり、直接触れて操作することができる機器である。AR HMDにおける文字入力手法は、仮想空間に配置されたキーボード(以下、仮想キーボード)に手で直接触れて操作する形式である。しかし、既存の入力手法では人差し指のみを用いた操作であり、直感的な操作が可能である一方、複数の指で入力できない課題点がある。また、キーボードを直接操作する必要があるため視線や頭部、腕の動きが求められ、ユーザビリティが物理キーボードと比べ低下する。本研究では、AR HMDを用いた文字入力において、頭部の動きを削減し、複数の指を用いた入力の精度を向上させることを目的とする。そして、タッチタイピング、すなわち手元を見ずに入力が可能な仮想キーボード入力手法を提案し、ユーザビリティを検討する。

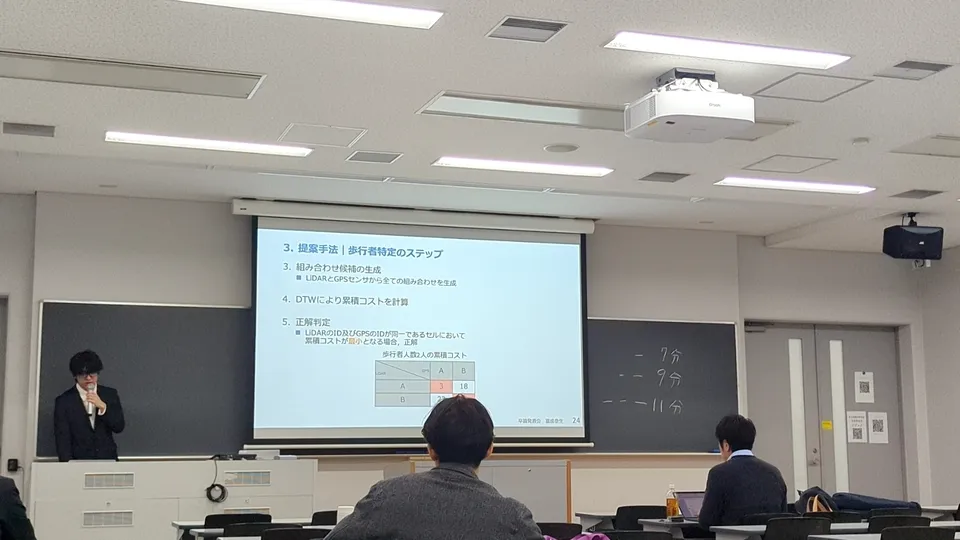

路側センサと歩行者端末の統合利用による軌跡情報を活用した歩行者特定の精度向上(富成 泰生)

近年、交通事故の発生件数や死傷者数は年々減少傾向にある。一方で、依然として歩行中の交通事故における重傷者数は年間6,800件に達しており、これらの事故を防止するためには、衝突事故防止技術のさらなる高度化が求められる。そのため、車両に対して歩行者の存在を通知し、警告を発するシステムの研究が進展しているが、車両だけでなく歩行者自身にも警告を提供することで、交通事故のさらなる軽減が期待される。この観点から、路側センサやカメラを用いた歩行者特定に関する研究が進展している。しかしながら、路側センサが検知した歩行者と歩行者が所持する端末を特定する必要があるため、歩行者への直接的な警告を提供することが難しい状況にある。そこで、路側センサと歩行者端末の統合利用を行う。歩行者情報を取得する手段としては、路側センサであるLiDAR(Light Detection and Ranging)及び歩行者端末に搭載されているGPS(Global Positioning System)センサが挙げられる。LiDARは、検出範囲内において歩行者の高精度な各時間の位置情報を取得可能であり、GPSセンサは5~10mの誤差があるものの、歩行者の属性情報や各時間の位置情報を取得可能である。これらのデータを統合することで、路側センサが検知した歩行者と歩行者が所持する端末特定が可能となる。また、以降は各歩行者が所持する端末を歩行者端末と表記する。

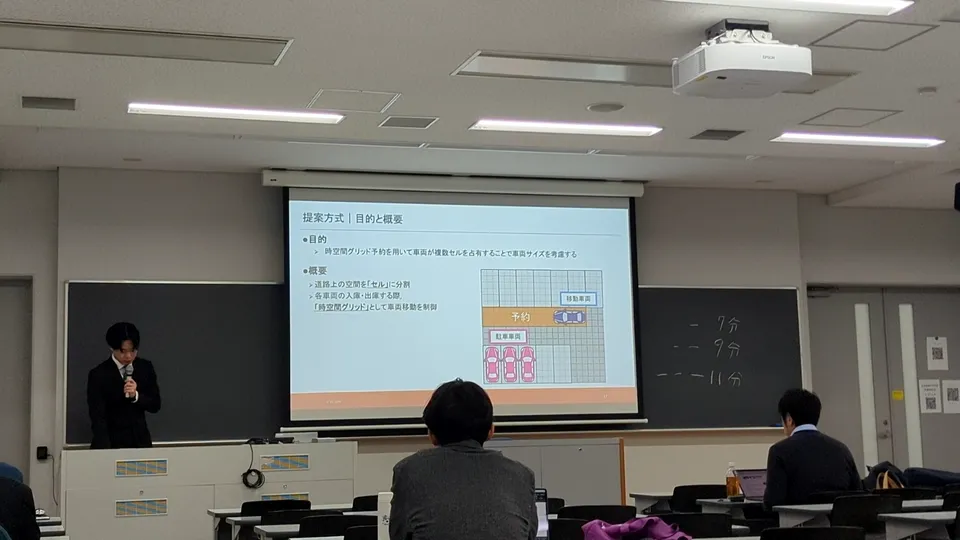

時空間グリッド予約における車両サイズを考慮した自動バレー駐車制御方式の提案(井若 勇志)

近年、搭乗者の乗降場所から駐車場内の駐車スペースに車両を自動で駐車し、必要な時に乗降場所まで自動で車両を呼び出すことができる自動バレー駐車に関する研究が行われている。ドイツでは、無人かつ自動で駐車できる自動バレー駐車が承認され、世界でも期待されている。複数の車両が自動バレー駐車を効率的に行うためには、各車両間で走行を調停する必要がある。この問題点に対し、ダイナミックマップにおける時空間グリッド予約を利用した自動バレー駐車が検討されている。先行研究では、時空間グリッド予約を用いることで待ち時間の削減や駐車場回転効率の向上が示された。しかし、この方式では異なるサイズの車両が混在する駐車場において、隣接する車両との間隔が不適切になる可能性がある。そこで本研究では、駐車場全体をセルで細かく割り当て、車両が複数セルを占有することで、車両のサイズを考慮した自動バレー駐車制御方式を提案する。

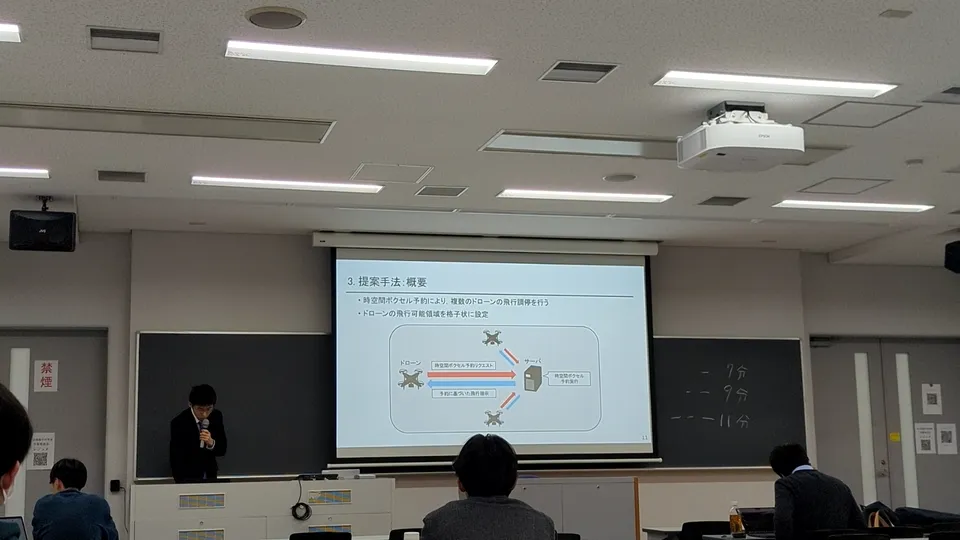

時空間ボクセル予約による複数ドローンの飛行調停手法の検討(藤原 直己)

近年、ドローンは国土交通省の総合物流施策大綱において、物流における重要な新技術のひとつとして位置付けられており、都市部のような建造物等の構造物が多数存在する環境での活用が検討されている。ドローンが複数台飛行する空間においては、周辺環境の障害物だけでなく、他のドローンとの衝突を避けるために衝突回避行動をとる必要がある。ドローンの衝突回避手法として、各ドローンが障害物を検知することで衝突回避を行う手法、およびドローン同士が位置情報などの情報を共有することで衝突を回避する手法がある。しかし、ドローンの飛行台数が増加することで空域が混雑し、また構造物が多数存在する環境下の飛行では衝突回避性能が低下するという課題がある。さらに、従来の手法では衝突回避行動をとる際に迂回して元の経路に復帰する動作を行うため、経路が遠回りとなり、衝突回避が不要な場合と比べて旅行時間が大幅に増加し、飛行効率が低下するという問題がある。そこで本研究では、構造物が多数存在する環境においてドローンの飛行台数が増加しても、衝突回避性能および飛行効率を維持することを目的とし、時空間ボクセル予約による複数ドローンの飛行調停手法を検討する。

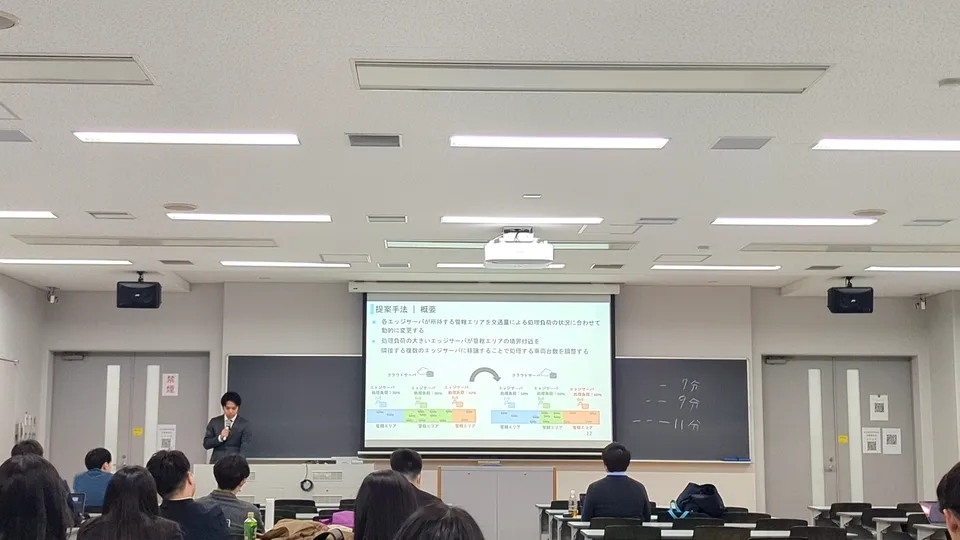

ダイナミックマップシステムのための車両走行環境に基づくエッジサーバ動的負荷分散手法(野田 虎之介)

近年、センサで取得した周辺環境情報を車両間で通信・共有し、協調的に走行することで交通の安全性を高める協調型自動運転の研究が進められている。従来の協調型自動運転では、通信で共有された周辺環境情報が車両ごとに個別に管理されており、周辺環境情報の効率的な活用が課題となっている。この課題に対し、車両や路側センサから取得した動的な周辺環境情報を高精度道路地図に重畳することが可能な情報通信プラットフォームであるダイナミックマップシステムを用いることで、一元管理が可能となる。しかし、従来の中央集約型ダイナミックマップシステムでは、大量のアクセスに伴う処理負荷や通信遅延が問題視されてきた。そこで、エッジサーバを地理的に分散配置し、各サーバがデータを管理する分散型ダイナミックマップシステムの研究が進められており、処理負荷の分散や通信遅延の低減が期待されている。しかし、エッジサーバを用いた分散型ダイナミックマップシステムには、エッジサーバの計算リソースが限られていることや、車両が位置する場所の地理情報が必要不可欠であるため、処理負荷の分散が困難なシステム構造という課題が存在する。その結果、特定のエッジサーバにアクセスが集中した場合、計算リソースが不足し、交通安全に関わるサービスの提供に支障をきたす可能性がある。本研究では、特定のエッジサーバへのアクセスが増加して性能が維持できなくなる課題を解決するため、車両が集中して処理負荷が増大しているエッジサーバの管轄エリアの一部を隣接するエッジサーバに移譲することで処理負荷の分散を実現する手法を提案する。

車両位置情報を利用した車車間通信隠れ端末問題軽減のための無線リソース割り当て方式の検討(森 梓恩)

近年、車両同士が基地局を介さずに直接通信を行い、位置情報などを共有する車車間通信に関する研究が進められている。車車間通信では、車両がパケットを送信する際に周波数と時間を選択する必要があるが、通信範囲内に複数の車両が存在し、同じ周波数と時間でパケットを送信するとパケット衝突が発生する。そのため、異なる周波数と時間を選択してパケットを送信することが求められる。車両は、利用可能な通信帯域と時間を一定の周波数領域と時間領域に分割した無線リソースのブロックを用いて、他の車両と同じブロックを選択しないようにブロックの割り当てを行う。無線リソースのブロック割り当て方式として、SPS (Semi-Persistent Scheduling) 方式がある。SPS方式は、通信範囲内の車両から取得した過去のブロック使用情報や、予約された将来のブロック使用情報に基づき、各車両が自律的にブロックを選択する。この方式により、通信範囲内の車両同士が異なるブロックを選択するように割り当てることが可能となる。しかし、SPS方式では隠れ端末問題が考慮されていない。隠れ端末問題とは、互いに通信範囲外に位置する隠れ端末車両同士が同じ無線リソースのブロックを選択した場合、隠れ端末車両同士の通信範囲が重なる重畳領域に位置するさらし端末車両でパケット衝突が発生し、パケットが受信できなくなるという問題である。この問題が発生すると、通信の信頼性が大きく低下する。そこで本研究では、隠れ端末問題を軽減し、通信の信頼性を向上させることを目的として、車両位置情報と無線リソースのブロックを対応付ける新たなブロック割り当て方式を検討する。これにより、互いに通信範囲外の車両同士が異なるブロックを選択できるようにし、パケット衝突を低減することを目指す。

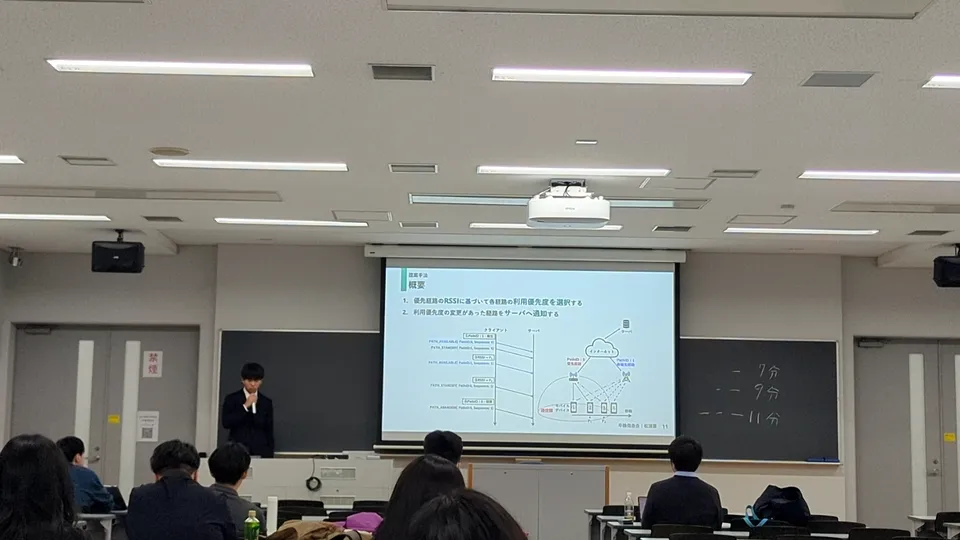

移動環境における安定的配信継続のためのMPQUIC パケットスケジューラの検討(松浦 薫)

2021年に標準化された通信プロトコルであるQUICでは、通信インタフェースの変更に伴いIPアドレスが変化しても、同じコネクションで通信を継続することが可能なマイグレーション機能が備わっている。しかし、移動環境下において単一の通信経路のみを使用すると、通信速度が不安定になる場合がある。この課題に対して、複数の通信経路を同時に使用できるマルチパス拡張(以下、MPQUIC)を用いることで、通信帯域の集約が期待されている。MPQUICは、各通信経路に対して利用優先度を設定し、その優先度を通信相手に通知する機能を備えている。しかし、優先経路の通信状況に応じて、動的に非優先経路を併用する仕組みが欠如している。このため、無料で利用可能なWi-Fiのみでアプリの要件を満たせる状況であっても、従量課金制のセルラ通信を冗長に使用してしまう問題がある。これにより、不要な通信コストが発生し、効率的な通信リソースの利用が困難となる。本研究では、複数の通信経路が利用可能な移動環境において、安定的な通信配信を継続しつつ、非優先経路の冗長な利用を回避するため、優先経路の受信信号強度に基づいて各通信経路の利用を動的に選択するパケットスケジューラを提案する。このスケジューラにより、通信経路の効率的な利用が可能となり、通信の安定性とコスト削減の両立を図る。