こんにちは、広報の鐵野 智也(B4)です。

2025年5月10日の第167回月例発表会午後の部(B4)において,小野 敬生(B4),鐵野 智也(B4),富永 泰史(B4),立花 泰理(B4),角田 直仁(B4)の5名が以下のタイトルで発表を行いました.

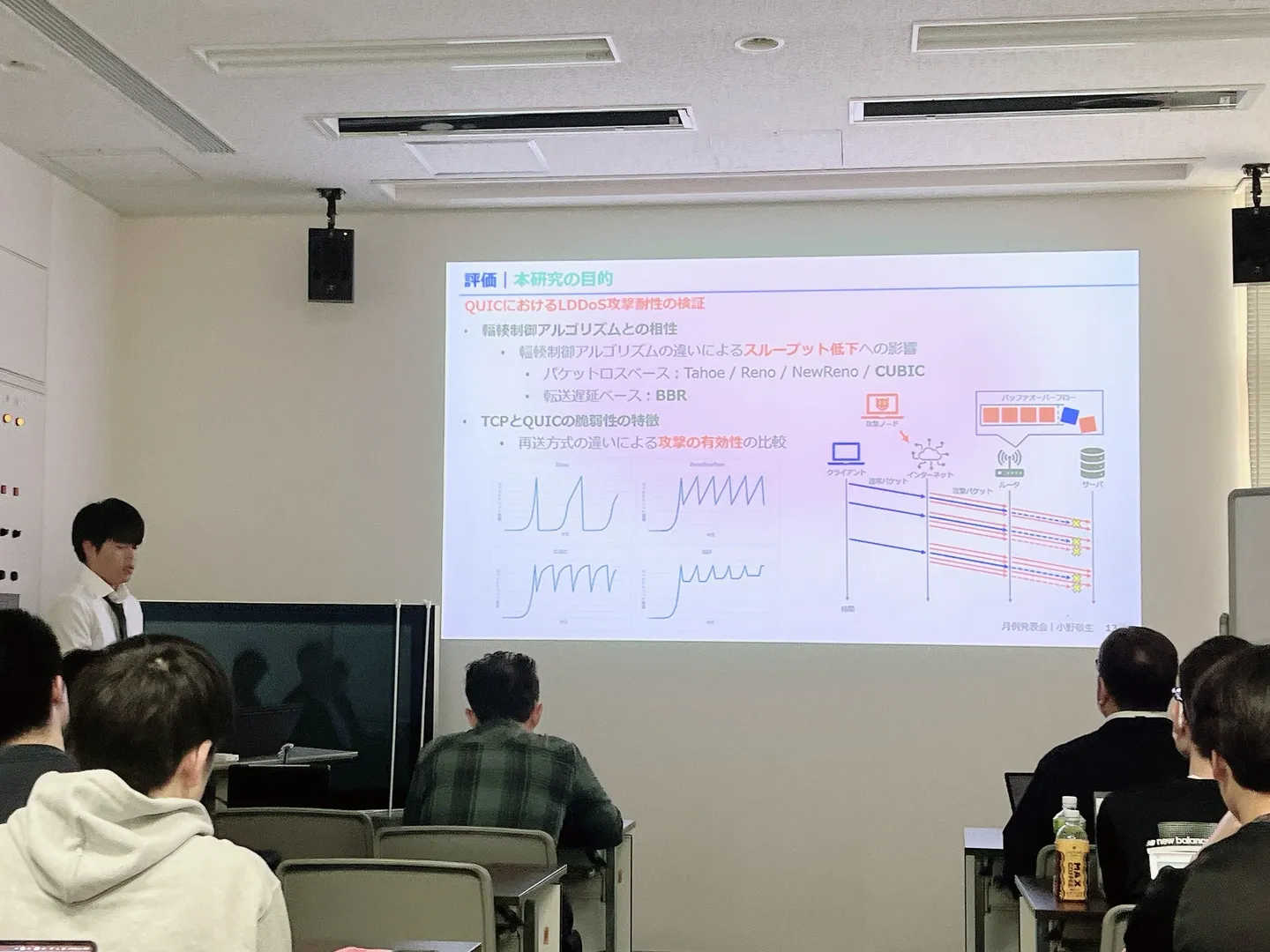

TCP/QUIC における複数の輻輳制御アルゴリズムに対する LDDoS 攻撃耐性(小野 敬生)

インターネットサービスの発展に伴い,通信プロトコルの脆弱性をついた攻撃も巧妙化している.近年では,DoS攻撃の一種として LDoS(Low-rate Denial of Service)攻撃とその分散型(Distributed)の LDDoS 攻撃が重要なセキュ

リティ課題として議論されている.Shrew 手法に代表される LDoS 攻撃は,通信プロトコルの輻輳制御アルゴリズムの規則性を狙ったパルス形状のトラフィックをサーバへ送信するため,平均攻撃レートを抑えて従来の DoS 攻撃の検知機構に妨害されにくい特性を持つ.この攻撃手法は TCP の RTO(Retransmission Timeout)の規則性を悪用するので,RTO に類似する機構を有する通信プロトコルに対しても攻撃の対象となる可能性が高い.IETF によって 2021 年に標準化されたトランスポートプロトコルの QUIC は,高速な接続確立やセキュリティ向上などの利点から,急速に普及が進んでいる.現在,QUICは全 Web サイトの 40 %以上で使用されており,ChatGPT,Gmail,YouTube などでも採用されている.QUICは,RTO に類似した PTO(Probe Timeout)によってパケットの再送を決定しているため,QUIC に対して Shrew 手法が有効であるならば脅威となりうる.しかし,QUIC には遅延時間ベースやパケットロスベースなど多種多様な輻輳制御アルゴリズムが搭載されており,各アルゴリズムは攻撃に対して異なる応答を示す可能性がある.そこで本研究では,LDoS 攻撃への対策に貢献するため,Tahoe や Reno,NewReno,CUBIC,BBR といった主要な輻輳制御アルゴリズムを実装した TCP,QUIC に対してLDoS/LDDoS 攻撃を行い,各アルゴリズムがどの程度の攻撃耐性を持つかを検証する.Reno における通常通信にはウィンドウサイズが安定して増加するのに対し,LDDoS 攻撃下では周期的なタイムアウトによりウィンドウサイズが頻繁に初期化される様子が確認できる.本稿では,ネットワークシミュレータに ns-3 を使用し,攻撃シナリオにおけるスループット,遅延時間,パケットロス率,再送回数から攻撃耐性を評価する.

情報指向型センサネットワークのキャッシュポリューション攻撃における信頼度ベースの不正ノード検出(鐵野智也)

近年,IoT 技術の発展により,センサネットワークにおけるリアルタイムなデータ収集と分析の需要が高まっている.従来のセンサネットワークでは,ノード間の通信は宛先アドレスに基づいて行う.しかし,この方式ではネットワークの規模拡大やノードの故障によってアドレス管理やルーティングが複雑化し,通信効率や柔軟性に課題がある.こうした背景のもと,情報指向型センサネットワーク(ICSN)が注目を集めている.ICSN は,従来の宛先ベースの通信ではく,Content ID に基づいたデータ中心の通信方式である.Content ID とは,特定の情報を識別するための一意な識別子であり,情報の検索および取得を可能にする.このような情報指向型の通信方式では,人気の高いデータはクラスタヘッド(CH)にキャッシュされるため,通信効率と耐障害性の向上が期待される.一方で,このキャッシュ機構を悪用するキャッシュポリューション攻撃がセキュリティ上の懸念となっている.この攻撃では,攻撃者が意図的に人気の低いデータを繰り返し要求することで,CH から人気の高いデータを追い出し,ネットワークの配信効率を低下させる.センサネットワークでは,ノードが低消費電力および低演算能力であるため,こうした攻撃に対する耐性が脆弱であり,ネットワーク全体の信頼性お

よび可用性に影響を及ぼす.また,ICSN においてはデータ自体の暗号化により盗聴への対策は可能であるが,データ流通に用いる Content ID は暗号化されないため,この情報が漏洩することで攻撃者が人気コンテンツを推定し,キャッシュポリューション攻撃を効率的に実行できる課題がある.そこで本研究では,ICSN においてキャッシュポリューション攻撃を行う不正ノードを,信頼度に基づいて検出および孤立化する手法を提案する.通信負荷を抑えて不正ノードを検出および孤立化することを目的として,ネットワークの安全性を保つ.

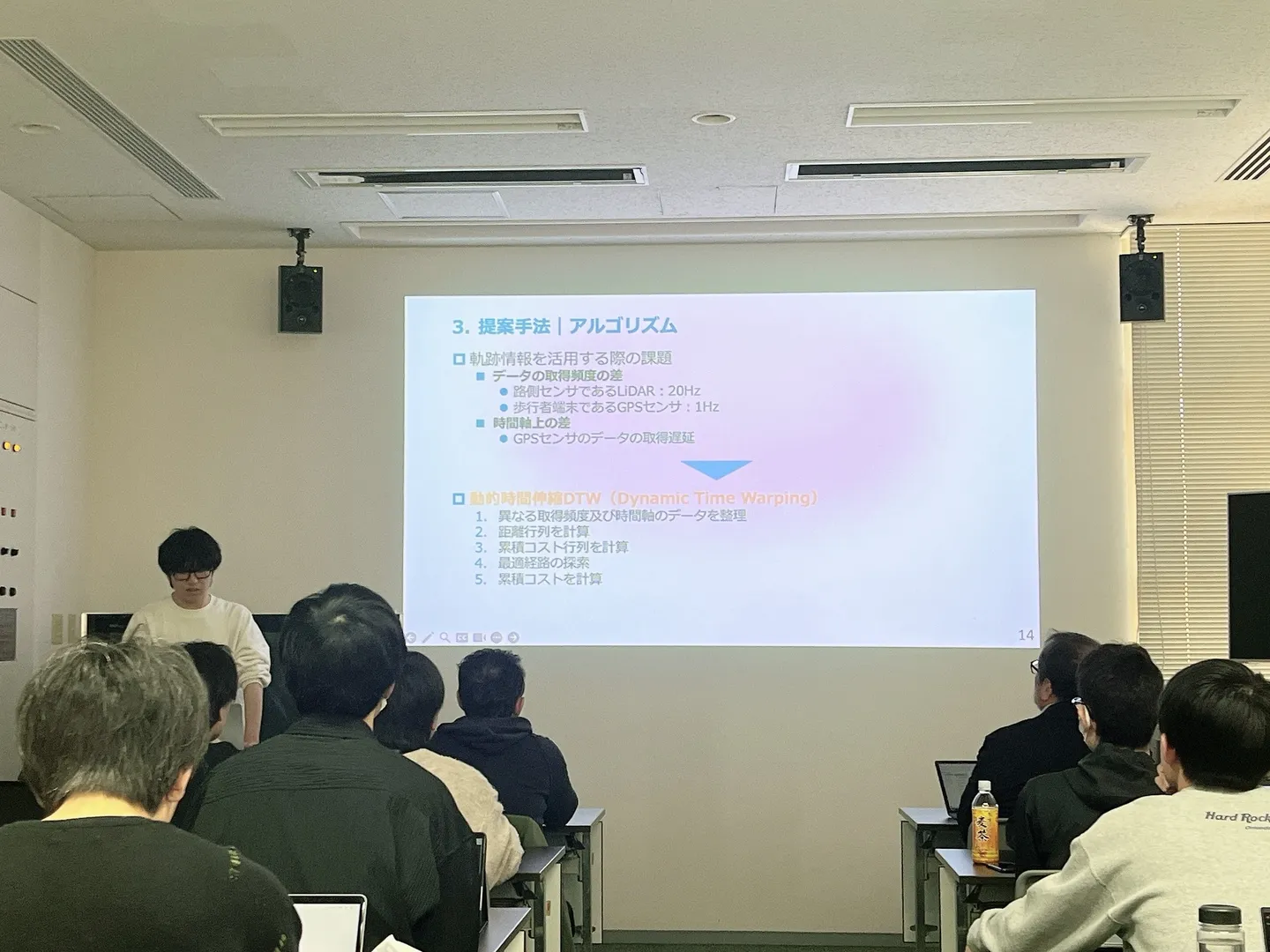

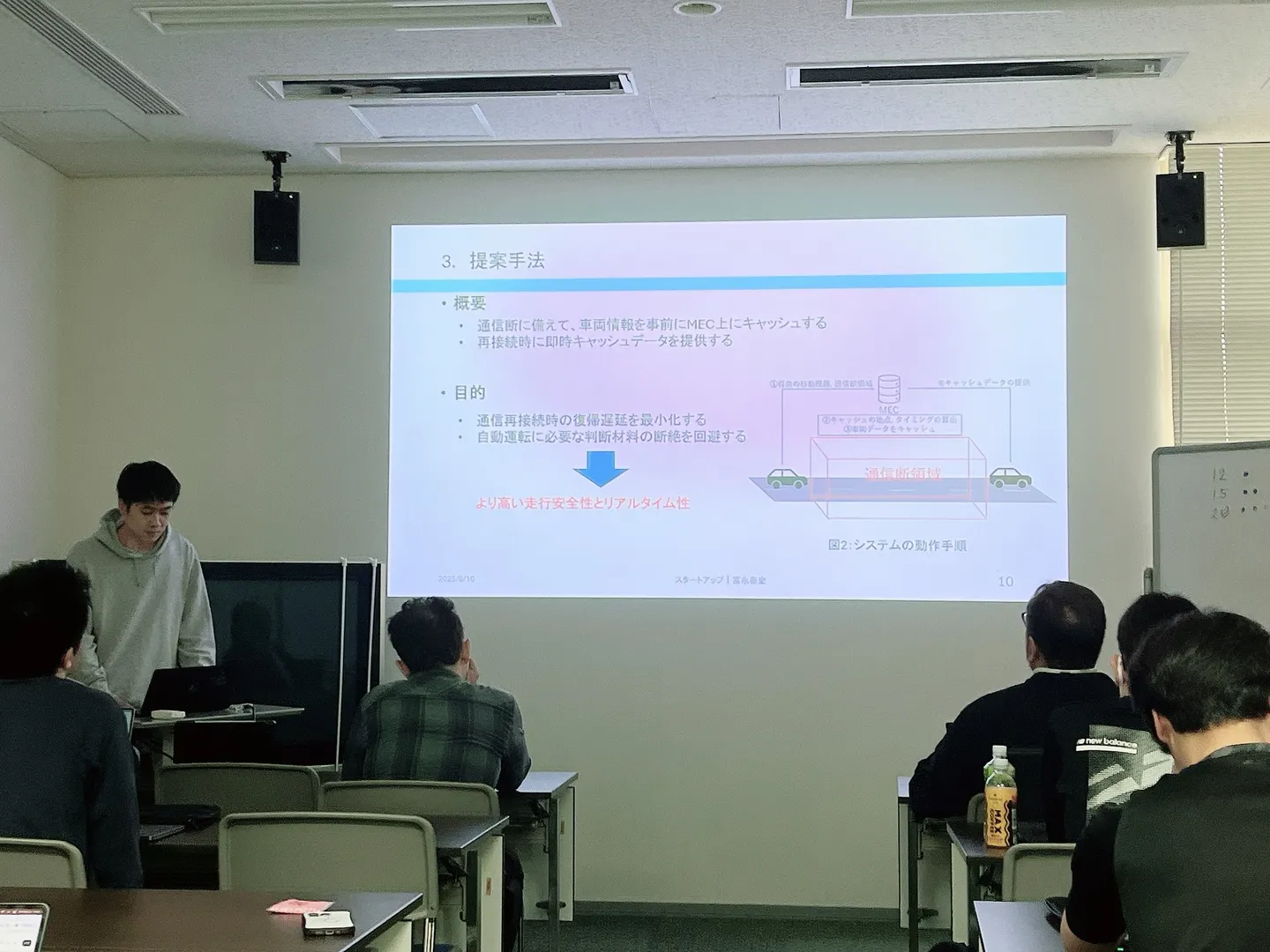

自動運転の通信断に備えた MEC 先読みキャッシュ制御手法(富永 泰史)

近年,5G ネットワークとエッジコンピューティング(MEC: Multi-access Edge Computing)の発展により,自動運転車両のリアルタイムな情報処理が可能となっている.これにより, 周囲車両情報,地図データ,交通信号などを低遅延で処理・共有することが期待されている. しかし,都市部のビル街やトンネル,地下道路などでは,一時的にMEC との通信が途絶することがある.この間に重要な情報が取得できず,走行安全性や快適性に影響を及ぼす可能性がある.本研究では,通信断が発生する前に車両が通過するエリアや必要となる情報を予測し,MEC 上に事前にキャッシュすることで,再接続時に即座に情報提供が可能となるキャッシュ制御手法を提案する. これにより,通信断からの復帰遅延を最小化し,自動運転車両の連続的かつ安定したサービス提供を実現することを目的とする.

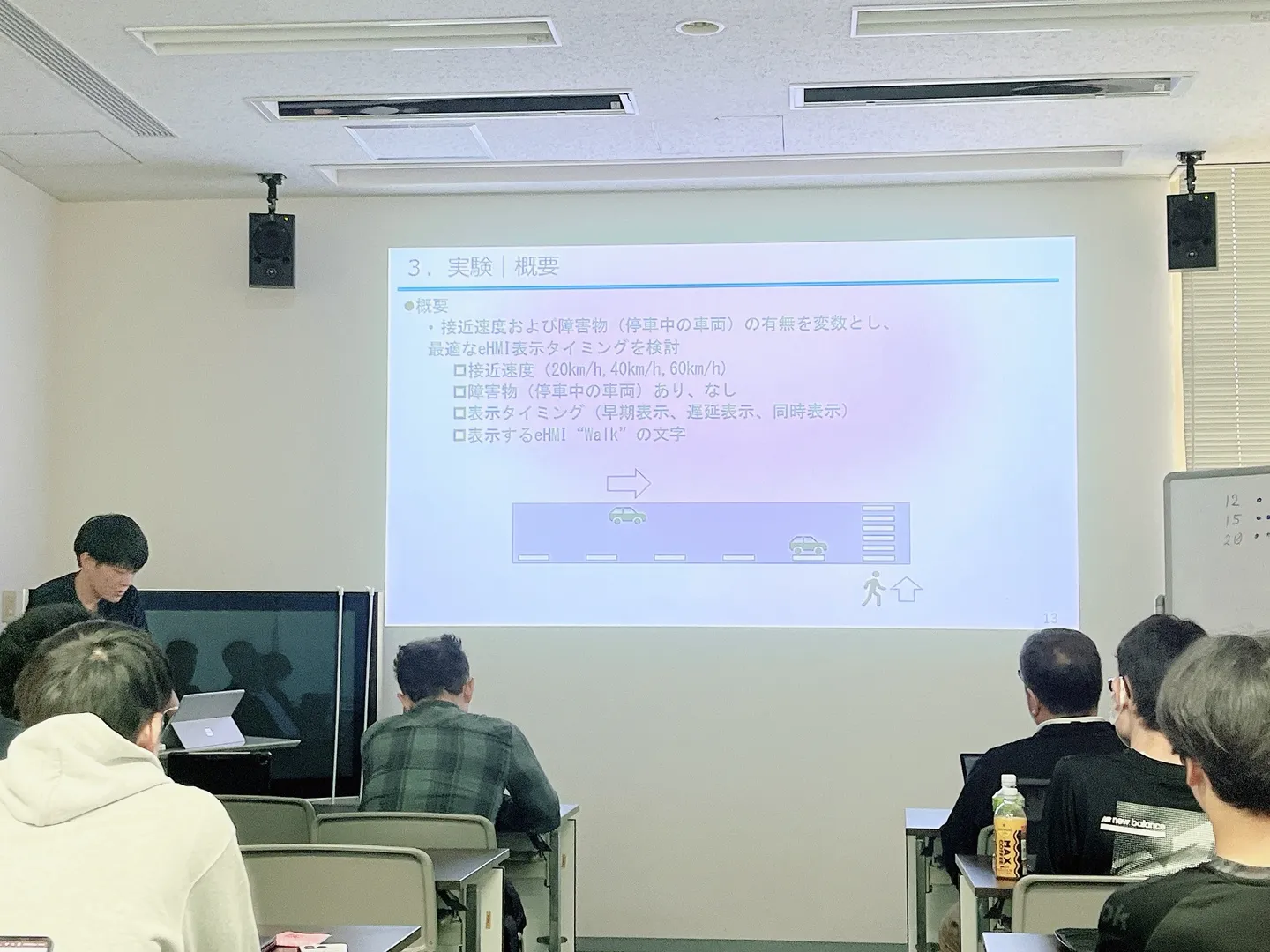

自動運転車両における eHMI の最適表示タイミングの検討(立花 泰理)

近年,自動運転技術の発展により,歩行者と自動運転車両の新たなインターフェースとして eHMI(external Human-

Machine Interface)が注目されている.eHMIは,車両の意図や状況を視覚的に歩行者へ伝えることで,従来のアイコンタクトや運転者のジェスチャーに代わる新たなコミュニケーション手段となる.近年の研究では,eHMI は歩行者の横断判断を支援し,信頼性向上や安全性向上に寄与することが示されている.しかしながら,eHMI の表示タイミングによって,歩行者の認知行動や横断意図に大きな差が生じる可能性がある.たとえば,表示が早すぎると情報が見逃され,逆に遅すぎると危険判断が間に合わないといったリスクがある.また,車両の接近速度や障害物の有無といった交通状況は多様であり,歩行者によって判断基準も異なるため,すべての状況に対して最適な eHMI 表示タイミングを一律に設定することは現実的に困難である.そこで,本研究では,接近速度および障害物の有無を変数とし,歩行者が eHMI を最も信頼し,安全に横断できるタイミングを検討する.仮想現実(VR:Virtual Reality)空間を用いた被験者実験を行って,複数のシナリオにおける eHMI の表示タイミングと歩行者行動の関係性を定量的に分析し,状況に応じた最適な eHMI 表示

タイミングを検討する.

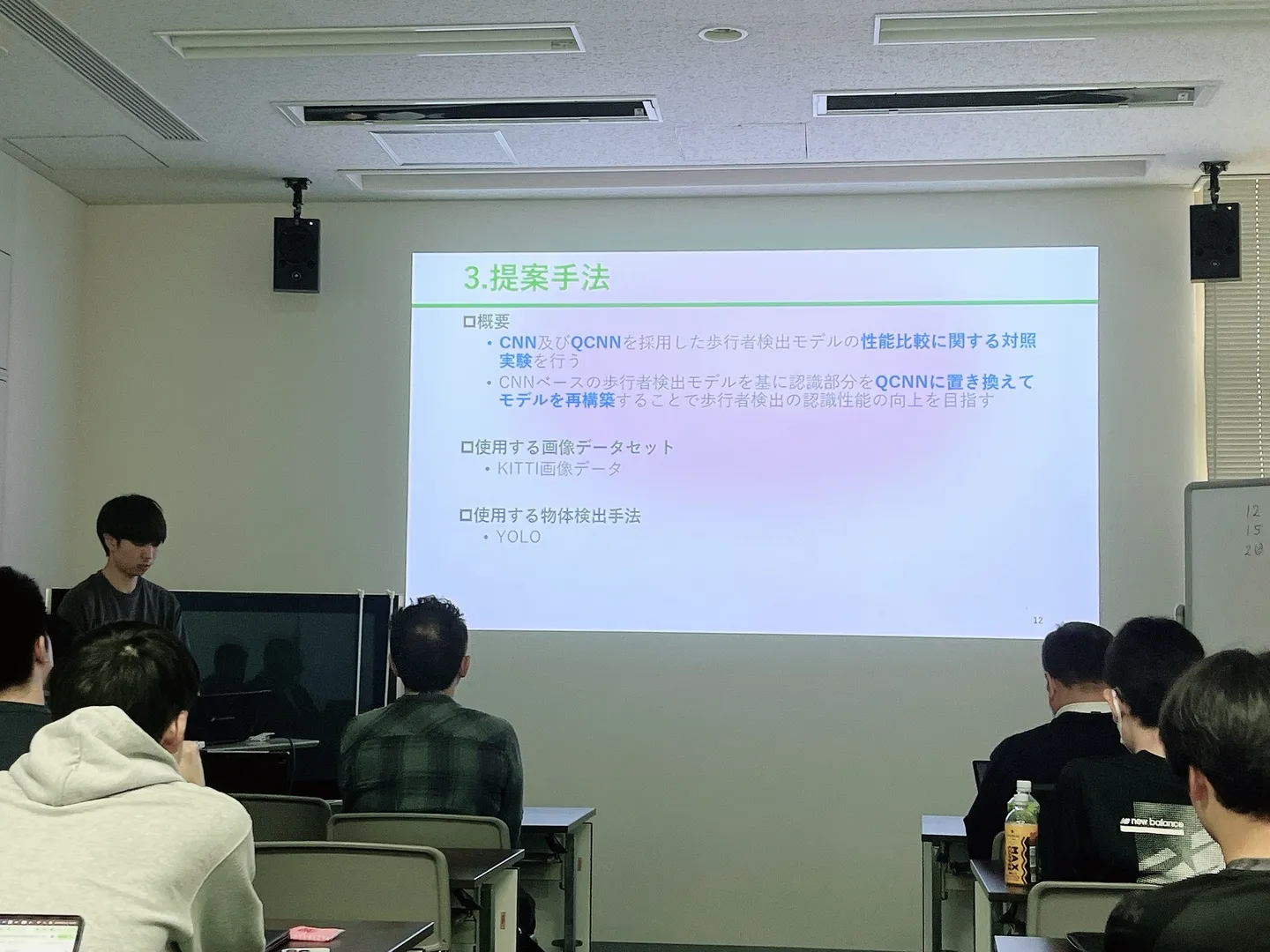

車載カメラによる歩行者検出のためのQCNN の適用及び性能向上の提案(角田 直仁)

近年,自動運転技術の進展により,車両の環境認識技術の重要性が高まっている.特に歩行者の検出は,事故回避や安全運転支援において不可欠である.ニューラルネットワーク (NN) を用いた画像認識モデルは,自動車産業において物体検出や道路認識に広く応用されている.畳み込みニューラルネットワーク (Convolutional Neural Network:CNN) は歩行者検出において高い性能を示すが,RGB 画像の各チャネルを独立に扱うため,色情報の相関性を十分に活用できないという課題がある.これを解決するため,四元数畳み込みニューラルネットワーク (Quaternion Convolutional Neural Network:QCNN) が提案された.QCNN は,RGB 画像を四元数として統合的に扱い,色情報の文脈を学習することが可能である.この特性により,QCNN は従来の CNN よりも性能向上が期待される.本研究では,LiDAR を使用せず,車載カメラのみで歩行者検出の性能向上を目指す.これにはコスト面や実装のしやすさという観点からも意義がある.また,既存の自動車に標準搭載されるカメラを活用し,ソフトウェアの工夫だけで認識性能を向上させることは,社会実装を促進するためにも重要である.本研究では,CNN と QCNN を用いた歩行者検出モデルを構築し,車載カメラ画像を対象に両者の認識性能の向上を目指す.